.

-Entre los Cuentos de Dostoievski (1821-1881) editados por Siruela uno de sentido autobiográfico, rememora dos etapas distantes de su vida unidas por un hilo casi invisible aunque en realidad sea un sólido cable tejido con fibras de su sentir eslavófilo: la creencia de que la necesaria regeneración de Rusia vendría de las tradiciones rusas y del pueblo ruso y no de las ideas que llegaban de Europa.

Alexei Savrasov

Alexei Savrasov:

Han llegado los grajos, 1871,. ól/lz. Galería Tetryakov

En 1876, Dostoievski recuerda y escribe sobre momentos que, separados por casi veinte años, relacionándolos adquieren su verdadero sentido.El recuerdo se activa un día de 1850. Tiene 29 años y está preso en Siberia. Es "fiesta" y en la prisión no se trabaja;relajada la disciplina los presos ,comunes, no políticos, ofrecen un espectáculo degradante de brutalidad y borracheras que le asquean.

Es el "pueblo ruso" quien muestra tanta inhumanidad. Para poder soportarlo, comprenderlo, evoca un momento de su infancia que muestra que eso que percibe no es toda la realidad; que en condiciones de menor embrutecimiento, aun en condiciones duras, -antes de la abolición de la servidumbre-,el campesino ruso puede mostrarse generoso, compasivo,e incluso ser capaz de la mayor delicadeza.

A Dostoievski le tocaron vivir momentos cruciales de la descomposición de la sociedad zarista; tras la oleada revolucionaria de 1848 que conmocionó al mundo europeo los zares habían extremado la represión contra los movimientos subversivos.El escritor fue arrestado en 1849 como parte de un grupo clandestino de ideas socialistas; su postura se había ido radicalizando hasta acercarse al grupo de Durov y Spéshenev. En la figura de Speshenev se inspirará para crear al Stavroguin de Los demonios.

En el proceso fue condenado a muerte y ya frente al pelotón de fusilamiento , se le conmutó la pena por trabajos forzados en Siberia. Este periodo hasta 1859, es de enorme dureza y sufrimiento para él por la agravación de la epilepsia y las estrecheces económicas.

Dostoievski muestra una agudeza en la introspección psicológica que todavía sorprende y llega a su culminación en Los hermanos Karamazov. Otro de sus rasgos de estilo supone una profunda observación "externa" que le sirve para aumentar la expresividad de los relatos lograda con elementos constructivos con los que crea atmósferas y caracteres. Esta cualidad literaria queda reflejada en la anécdota que cuenta de él Dmitri Grigoróvich. El intelectual y escritor ruso -que reconoció tan pronto el genio de Chéjov y le animó a seguir escribiendo- también conoció a Dostoievski. Habían sido compañeros de estudios y en sus interesantes Memorias Literarias cuenta la alegría que le produjo reencontrarle .

Grigorovich que le admira le da a leer uno de sus propios trabajos:

"Al parecer quedó muy satisfecho con mis apuntes, aunque no se extendió en elogios superfluos lo único que no le gustó fue una frase del capítulo "El público del organillero". Yo había escrito así: cuando el organillero deja de tocar, un funcionario le arroja por la ventana una moneda de cinco kopeks que cae a los pies del organillero. "¡No es así, no es así -empezó a decir Dostoievski súbitamente enojado-no puede ser así ! Decir simplemente que la moneda cayó a sus pies resulta demasiado pobre...¡Habría que añadir que la moneda cayó tintineando y rebotando por el pavimento!" Aquella observación-lo recuerdo muy bien- fue para mí una auténtica revelación [...] bastaron estas dos palabras para que comprendiese la diferencia entre una simple frase y un expresivo recurso artístico-literario".

Alexei Savrasov

Alexei Savrasov,

Verano, 1860

Alexei Savrasov

Alexei Savrasov,

Monasterio cerca de Novgorov, 1871

EL CAMPESINO MARÉI

"Creo que resultan muy aburridas de leer todas esas professions de foi; por ello voy a contar una anécdota, aunque en realidad no lo sea. Se trata de un recuerdo lejano que, no sé muy bien por qué, me apetecía contar precisamente aquí y ahora como conclusión de nuestro tratado sobre el pueblo. Tenía yo entonces unos nueve años...; pero será mejor que comience desde que tenía veintinueve.

Era el segundo día de Pascua. El aire era cálido, el cielo azul, el sol estaba alto, cálido, radiante, pero mi alma estaba triste. Vagaba yo por detrás de los pabellones, mirando y enumerándolos; contaba los palos de la empalizada del fuerte de la prisión y, aunque en realidad no me apetecía hacerlo, los contaba siguiendo la costumbre. Otro día de "fiesta" corría en la prisión; a los presos no se los llevaban a trabajar y había una multitud de borrachos. Blasfemias y discusiones se oían surgir de todos los rincones. Canciones vulgares y desagradables, juegos de cartas entre los petates, algún que otro preso medio muerto por alguna reyerta, a juicio de los compañeros, tapado después con zamarras hasta que despertaran y recobraran el sentido. En más de una ocasión, los cuchillos habían salido a la luz, y todo ello, en dos días de fiesta, me había martirizado hasta enfermar. Nunca pude soportar las orgías ni las borracheras populares, y en ese lugar me desagradaban aún más. Ni siquiera los jefes aparecían esos días por la prisión, ni inspeccionaban, ni requisaban el vino, como si comprendieran que, una vez al año, también a esos renegados había que dejarles expandirse, y que no hacerlo hacerlo sería peor.

Por fin, la cólera prendió en mi corazón. Me encontré con el, polaco M*tski, un preso político. Me miró con tristeza, con los ojos brillantes y los labios temblorosos. "Je hais ces brigands!", dijo a media voz, rechinando los dientes y pasando de largo. Regresé al pabellón sin reparar en que un cuarto de hora antes había salido corriendo de allí como enloquecido, cuando seis robustos hombretones se echaron todos a una a apaciguar al borracho tártaro Gazin, al que terminaron por propinarle una paliza. Le pegaron absurdamente. Con semejante paliza se podría matar a un camello. Sabían que a aquel Hércules resultaría difícil matarlo, por eso le pegaron sin reparo.

Al regresar, me percaté de que al fondo del pabellón, sobre su petate, yacía Gazín ya sin dar apenas señales de vida y casi sin sentido. Estaba tapado con su zamarra y todos pasaban a su alrededor en silencio, firmemente convencidos de que se despertaría a la mañana siguiente, "aunque de semejante paliza no era de extrañar que muriera el hombre."

Alexei Savrasov

Alexei Savrasov, 1873,

Arcoiris, ól/lz

Llegué hasta mi sitio, que estaba frente a una ventana con rejas de hierro. Me tumbé boca arriba, crucé las manos debajo de la cabeza y cerré los ojos. Me gustaba estar echado de ese modo. Nadie se mete con el que está dormido, y, mientras tanto, se puede fantasear y pensar. Pero en aquel momento no pude conciliar ninguna fantasía. El corazón me palpitaba inquieto y en mis oídos sonaban las palabras de M*tski: "Je hais ces brigands!. Pero qué sentido tiene describir las impresiones, si hasta hoy día todavía sueño con aquellos instantes, y no hay sueño que me torture más. Probablemente se hayan dado cuenta de que, hasta el día de hoy, rara vez he escrito algo sobre mi vida durante la condena, porque "Las anotaciones de la casa de los muertos" las escribí hace ya quince años, donde me inventé al personaje, un delincuente que mataba a su mujer. A propósito, y para más detalle, diré que, de entonces y hasta hoy día, todavía hay mucha gente que piensa, y afirma, que fui condenado por asesinar a mi mujer.

Poco a poco me fui amodorrando y me sumí en recuerdos. Durante los cuatro años de condena recordaba constantemente todo mi pasado, y parece que a través de los recuerdos, revivía nuevamente toda mi vida anterior. Esos recuerdos venían solos, raramente los evocaba yo a mi voluntad. Comenzaban por algún punto, un rasgo, a veces impreciso, que poco a poco crecía hasta convertirse en todo un cuadro, en alguna impresión fuerte y pura. Yo analizaba esas impresiones y les aportaba nuevos rasgos a las antiguas vivencias. Pero lo más importante era que corregía lo vivido, lo corregía constantemente. Ésa era toda mi distracción.

Esta vez, por algún motivo, me vino a la memoria un instante insignificante de mi infancia, cuando tan sólo tenía diez años. Creí que aquel instante había quedado para mí completamnete olvidado. Amaba especialmente yo entonces los recuerdos de mi infancia. Recordé el mes de agosto en nuestra aldea: un día claro y seco, aunque algo fresco y con viento. El verano se estaba acabando, y pronto habría que emprender el viaje a Moscú para aburrirse durante todo el invierno con las clases de francés. Me entristecía tanto dejar la aldea...

Fui andando hasta dejar atrás el granero, bajé al barranco y subí a Losk: así llamábamos al espeso matorral situado al otro lado del barranco que llegaba hasta el mismo bosque. Me metí en la profundidad del matorral y oí que muy cerca, a unos treinta pasos, en la pradera, un muzhik estaba arando el campo en solitario.Como tenía que arar una abrupta cuesta, su yegua andaba con dificultad, y a mis oídos llegaba su voz: "¡Vamos, vamos"!. Conocía a casi todos nuestros campesinos, pero no reconocí al que está arando ahora, aunque me da igual, pues estoy completamente sumido en mis cosas. También yo estoy ocupado: arranco una rama de nogal para hostigar a las ranas. Las varas hechas con ramas de nogal son muy bonitas, pero poco sólidas si se las compara con las de abedul. También acaparan mi interés los escarabajos y los pequeños bichitos. Tengo una colección, y los hay de lo más bonito. También me gustan las pequeñas y ágiles salamandras de color rojo amarillento, con motitas negras; pero las culebras me dan miedo.

Alexei Savrasov

Alexei Savrasov, Puertas del monasterio, 1975, ól/lz.

Además las culebras resultan más difíciles de encontrar que las salamandras. Hay pocas setas por aquí. Para ir a por setas hay que adentrarse en el bosque de abedules y me dispongo a ir allí. Nada he querido más en el mundo que el bosque con sus setas y sus frutos salvajes, sus bichos y pájaros, sus erizos y ardillas, con su, tan querido para mí, olor húmedo a hojas en descomposición. Incluso ahora cuando escribo esto, me llega el olor de nuestro bosque de abedules de la aldea. Estas impresiones quedan para toda la vida. De pronto, en medio del profundo silencio, pude oír con claridad: ¡"Que viene el lobo!". Del susto lancé un grito y salí corriendo a la pradera directamente hacia el muzhik que estaba arando.

Era nuestro muzhik Maréi. No se si existirá un nombre así, pero todos le llamaban Maréi. Era un muzhik de unos cincuenta años, robusto, muy alto y con una tupida barba de color rubio oscuro bastante encanecida. Aunque le conocía, hasta entonces casi nunca había hablado con él. Al oír mi grito detuvo la yegua. Para no caerme del impulso de la carrera, me agarré con una mano a su arado y con la otra a su manga. Entonces me miró y se percató de mi susto.

-¡Que viene el lobo! -grité ahogándome.

Él levantó la cabeza y, sin querer, miró alrededor, casi creyéndome por un instante.

-¿Dónde está el lobo?

-El grito...Alguien gritó "que viene el lobo"...susurré yo.

-¿Qué dices, qué lobo?; te lo habrá parecido. ¿Lo ves?, ¿cómo iba a haber aquí un lobo? -susurraba dándome ánimos. Temblando con todo el cuerpo, me agarré aún con más fuerza a su anguarina; debía de estar muy pálido. Él me miraba con una sonrisa preocupada, al parecer alarmado e inquieto por mí.

-¡Vaya, mira que asustarte!,¡ay,ay! -dijo-, moviendo la cabeza-. ¡Ya está hijo! ¡Ea, ya está bien pequeño!

Extendió su mano y acarició mi mejilla.

-Bueno, ya está, no temas, Cristo está contigo -pero yo no me santigüé. Las comisuras de mis labios temblaban, y, al parecer, eso le sorprendía especialmente. Extendió despacio hacia mí su dedo gordo con la uña negra manchada de tierra y rozó suavemente mis temblorosos labios.

Alexei Savrasov

Alexei Savrasov,

Balsas e isbas, 1868

-Lo ves -dijo, sonriéndome con una prolongada sonrisa maternal-, ¡señor, qué es eso, ay, ay!

Finalmente comprendí que no había ningún lobo y que el grito:" que viene el lobo" fue algo que me había figurado. Por lo demás, el grito fue muy claro y preciso, pero gritos así (y no tratándose sólo de lobos) ya los había llegado yo a oír una o dos veces más; ya los conocía. (Después, al pasar la infancia, esas alucinaciones desaparecieron.)

-Bueno, me voy -dije con la mirada tímida e interrogante.

-Ve, y yo te miraré. ¡No dejaré que te coja el lobo! -añadió, sonriendo nuevamente de modo maternal-. Vamos, Cristo está contigo. Vamos, ve -me santiguó con su mano y después se santiguó él.

Eché a andar, volviéndome hacia atrás casi cada diez pasos. Mientras iba andando, Maréi permanecía inmóvil junto a su yegua, mirando como me alejaba y moviendo la cabeza cada vez que yo volvía la vista atrás. A decir verdad, me daba algo de vergüenza haberme asustado tanto delante de él, pero, hasta que remonté el barranco y llegué al primer cobertizo, todavía sentía bastante miedo al lobo. Aunque aquí el miedo desapareció por completo, y, de pronto, saliendo no sé de dónde, se me echó encima nuestro perro de corral, Volchok. Junto a Volchok me sentí más seguro y por última vez volví a mirar a Maréi. Ya no veía su cara con claridad, pero sentía que él continuaba del mismo modo sonriéndome afectuosamente y moviendo la cabeza. Yo agité la mano, y él, tras corresponderme con otra señal, arreó su yegua.

-¡Vamos, vamos! -se oyó nuevamente su voz, y la yegua tiró otra vez de su arado.

Alexei Savrasov

Alexei Savrasov

No sé por qué me vino todo esto de golpe a la memoria con claridad y detalle extraordinarios. De pronto, me despabilé y me incorporé sentado en el petate. Me acuerdo de que todavía sentía en mi rostro la tímida sonrisa del recuerdo. Permanecí recordando un minuto más.

Al dejar a Maréi y de regreso a casa, no le conté a nadie mi "aventura". Además ,¿qué aventura era esa?. Incluso, no tardé mucho en olvidar a Maréi. Después cuando alguna vez me lo he vuelto a encontrar, nunca más volví a hablar con él, y ya no sólo acerca del lobo, sino de nada.De repente, ahora, pasados veinte años y en Siberia, recordé todo aquel encuentro con total claridad y hasta el último detalle. Será que, por sí mismo e involuntariamente, se alojó de manera imperceptible en mi alma para reaparecer súbitamente cuando tenía que ser. Recordé aquella sonrisa dulce y maternal del pobre siervo muzhik, su cruz y su movimiento de cabeza:"¡Vaya se ha asustado el pequeño!". Recordé especialmente su dedo gordo manchado de tierra, con el que despacio, y con tímida delicadeza, rozó mis temblorosos labios.

Claro que cualquiera puede animar a un niño, pero lo que surgió durante aquel encuentro solitario fue algo completamente distinto y, si yo fuera su propio hijo, él no habría podido mirarme irradiando un amor más claro, y ¿quién lo obligaba?.Él era nuestro siervo y yo, a pesar de todo, su señorito. Nadie sabría cómo me acarició y nadie lo recompensaría por ello. ¿Acaso quería tanto a los niños? Hay gente así. El encuentro tuvo lugar a solas en el campo, y puede que sólo Dios haya visto desde arriba con qué profundo e iluminado sentimiento humano y con qué delicadeza y ternura, casi femeninas, puede estar henchido el corazón de un rudo, terriblemente ignorante y siervo muzhik ruso, que no esperaba su libertad y ni siquiera se la imaginaba entonces. Díganme, ¿no era eso lo que quería decir Konstantin Aksákov cuando hablaba de la elevada formación de nuestro pueblo?

Cuando me incorporé del petate y miré alrededor, recuerdo haber sentido de repente que era capaz de mirar a esos infelices con otros ojos y que de pronto, como si fuera un milagro, todo el odio y la maldad desaparecían por completo de mi corazón. Fui andando y mirando las caras de la gente con la que me cruzaba. Porque ese afeitado y bribón muzhik, embriagado y con estigmas en el rostro, que grita su borracha y ronca canción, también podría ser aquel mismo Maréi, yo no soy quien para adentrarme en su corazón. Aquella tarde me encontré nuevamente con M*tski. ¡Infeliz! Él no podía tener recuerdo alguno de ningún Maréi y ningún otro punto de vista sobre esa gente, a excepción de "Je hais ces brigands!". Verdaderamente, ¡esos polacos han soportado entonces más que nosotros!"/

Alexei Savrasov, Vista del Kremlin desde el puente Krimsky, 1851.Galería Tretyakov.

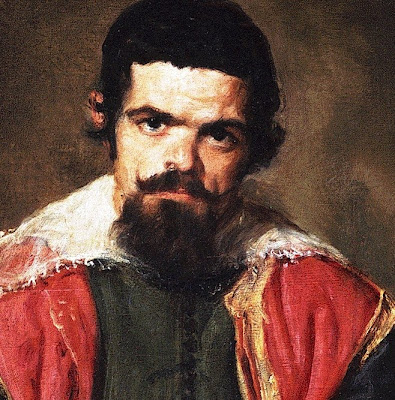

Los paisajes de Alexei Savrasov (1830-1897), contemporáneo de Dostoievski, tienen influencias de Constable; campos, monasterios,aldeas,bosques...son interpretados con melancolía poética impregnada de misterio.Fue maestro de Isaac Levitan también paisajista y amigo íntimo de Chéjov.

El País, 16febrero2019 Vargas Llosa habla de Dostoievski

FIÓDOR M. DOSTOIEVSKI

El País, 16febrero2019 Vargas Llosa habla de Dostoievski

FIÓDOR M. DOSTOIEVSKI,

Cuentos, edición de Bela Martinova.

Siruela

Post relacionados:

Anton-Chejov-una-carta

Dostoievski-escribe El Quijote

Dostoievski y la-Perspectiva-Nevski-

Rembrandt, h1669, ól/lz, 262 x 206.Ermitage, San Petersburgo.

Rembrandt, h1669, ól/lz, 262 x 206.Ermitage, San Petersburgo.

_detail.jpg)